Uno dei problemi che mi capita più spesso di affrontare nelle ristrutturazioni è quello dell’umidità. Che poi parliamo di umidità ma in realtà il problema sono le conseguenze dell’umidità: principalmente muffe e condensa tra quelle visibili e degrado dei materiali tra quelle non visibili (almeno non nell’immediato). Oltre a conseguenze sulla salute di chi in quelle case ci vive.

Questi problemi, in piccola o grande quantità, affliggono molte case, soprattutto quelle costruite dopo la seconda guerra mondiale e fino agli anni ottanta. Ma anche edifici più recenti, probabilmente per motivi opposti, alle volte presentano problemi similari. Comunque, a prescindere dalla causa di umidità, muffe e condensa, l’obiettivo è non averle in casa.

Lo so che, se stai affrontando anche tu questi problemi, vorresti conoscere subito come risolverli in modo rapido una volta per tutte. Però i modi rapidi significano risposte semplicistiche e a buon mercato che non risolvono il problema dell’umidità. Infatti, mi spiace dirtelo, i metodi efficaci per eliminare l’umidità (e le sue conseguenze) dalla casa sono quasi sempre invasivi e costosi.

Per questo motivo, prima di vedere qualche modalità tipica di intervento, parleremo di quali sono le cause dell’umidità e quali sono le sue conseguenze, soprattutto come degrado dei componenti edilizi. Solo dopo parleremo di possibili soluzioni da attuare durante una ristrutturazione. Se vuoi saltare tutta la prima parte vai direttamente qui.

Come si forma l’umidità in casa

L’umidità è semplicemente la quantità di acqua presente nell’aria. Ed è sempre presente una certa quantità di acqua nell’aria. Chiaramente non si tratta di acqua allo stato liquido e nemmeno solido (ghiaccio), ma allo stato di gas, cioè vapore acqueo.

Ora ti chiedo di prestare un po’ di attenzione perché vedremo alcuni concetti tecnici. Niente di difficile, ma sono essenziali per capire come risolvere gran parte dei problemi di umidità in casa. Questi concetti sono:

- Umidità specifica (o assoluta)

- Umidità relativa (%)

- Umidità di saturazione

- Temperatura dell’aria

Umidità specifica

L’umidità specifica è la quantità di umidità presente nell’aria calcolata in g/m3 (grammi su metro cubo d’aria) (o alternativamente in g/kg, grammi su chilogrammi d’aria).

Ad esempio nell’aria possono esserci 9,3 g/m3 di vapore acqueo: cioè preso un metro cubo di aria (un cubo con lato di 1m), al suo interno troveremo 9,3 g di vapore acqueo.

In una stanza di 4m di larghezza x 4m di profondità x 3m di altezza quindi avremo:

4x4x3x9,3=446,4g di vapore acqueo

Umidità relativa

Questa è la trasposizione percentuale (%) dell’umidità specifica. Quindi si tratta di un valore adimensionale, cioè non la misuriamo in grammi, metri, litri o altro…ma ci dice qual è la percentuale di acqua presente nell’aria.

Attenzione però: se la percentuale è del 100% non significa che non c’è più aria ma solo acqua. Significa che il vapore acqueo ha saturato l’aria, cioè quest’ultima non è più in grado di contenere altro vapore acqueo e quindi questo si trasforma in acqua (liquida) condensando in piccolissime goccioline (la nebbia è un classico esempio di questo fenomeno).

L’umidità relativa pari al 100% corrisponde al cosiddetto punto di rugiada.

E quale sia questa quantità massima di vapore acqueo che può essere contenuta nell’aria ci viene detto da un altro parametro: l’umidità di saturazione

Umidità di saturazione

L’umidità di saturazione si calcola ancora una volta in g/m3 e ci dice appunto qual è la quantita di vapore acqueo a cui l’aria si satura, cioè non è più in grado di contenerlo sotto forma di vapore causando la condensazione.

Però questo valore non è unico, cioè non è possibile dire, ad esempio, che 10 g/m3 di vapore acqueo è sempre l’umidità di saturazione. Ci possono essere casi in cui è così e casi in cui non è così. Infatti l’umidità di saturazione è legata all’ultimo parametro che abbiamo elencato sopra: la temperatura.

Temperatura dell’aria

La temperatura dell’aria è esattamente quello che conosciamo tutti bene: quanto è calda o fredda l’aria, misurata in gradi centigradi (o Fareneith, ma noi siamo in Italia).

Come influisce la temperatura dell’aria sull’umidità?

Al diminuire della temperatura dell’aria diminuisce anche la quantità massima di vapore acqueo che può essere contenuto nell’aria.

Ad esempio a 10° di temperatura dell’aria possono essere contenuti al massimo 9,4 g/m3 di vapore acqueo, a 30° ve ne possiamo trovare fino a 30,5 g/m3.

Il rapporto tra i parametri e l’umidità ambientale

Spiegati i concetti fondamentali vediamo come questi interagiscono tra di loro ai fini dell’umidità negli edifici.

Poniamo di avere una stanza in cui l’umidità specifica sia 9,3 g/m3.

Se nella stanza ci fossero 10° di temperatura, la quantità assoluta di vapore acqueo (umidità specifica) sarebbe quasi uguale alla quantità di umidità di saturazione (lo abbiamo visto poco fa). Quindi abbiamo un’umidità relativa del 100%. A questa temperatura il vapore presente nell’aria condensa diventando acqua. Potrebbe essere l’esempio di una stanza non riscaldata in inverno.

Se alziamo la temperatura della stanza a 30°, l’umidità specifica è pari a circa un terzo dell’umidità di saturazione (anche questa l’abbiamo vista poco fa). Abbiamo un’umidità relativa pari a circa il 30%. Questa potrebbe essere una classica situazione estiva di un clima asciutto.

Quindi a parità di umidità specifica, l’umidità relativa cambia in relazione alla temperatura. (Si potrebbe anche dire che a parità di umidità relativa in due stanze a temperature differenti ci sono differenti umidità specifiche, cioè quantità di vapore acqueo presente).

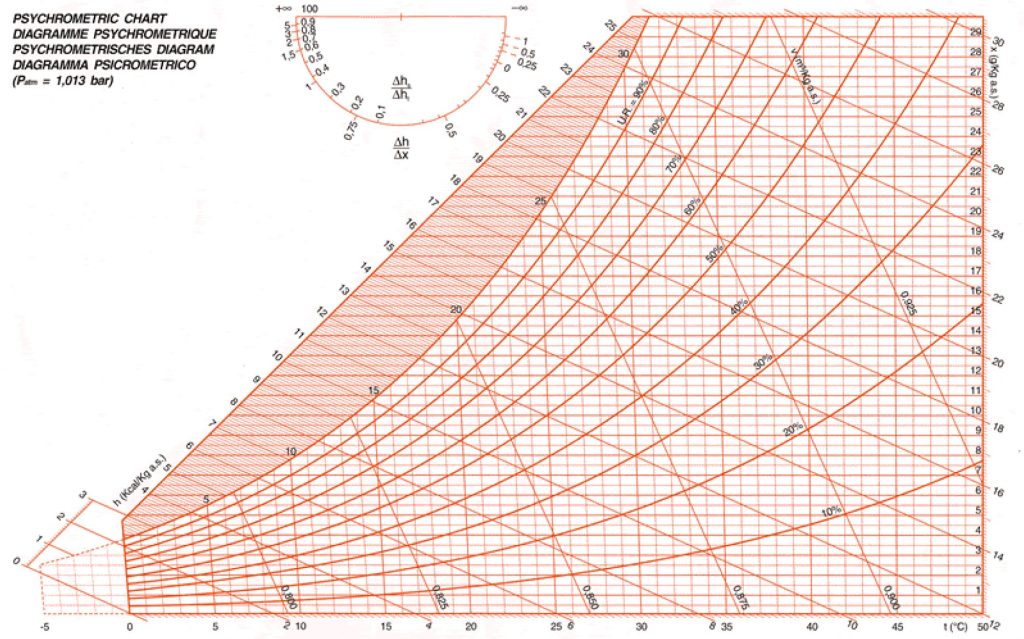

Questi rapporti si leggono facilmente dal diagramma psicrometrico che riporta tutti i valori in un’unica tabella:

Sull’asse delle ascisse (orizzontale) troviamo le temperature, sull’asse delle ordinate (verticale) troviamo le quantità di vapore acqueo. Le linee curve sono percentuali di umidità diverse di cui l’ultima è quella di saturazione (il punto di rugiada). Sono sufficienti due valori qualsiasi per ottenere il terzo. (In realtà si ottiene anche la temperatura a bulbo umido ma non ci interessa)

Conoscere l’umidità relativa per capire i possibili problemi e dove intervenire per risolverli

Il valore che interessa più di tutti è quello dell’umidità relativa per due motivi:

- a seconda di questo valore succedono cose “interessanti” (non legate a temperatura o umidità specifica) – le vediamo subito

- è possibile modificarlo intervenendo sugli altri valori

Vediamo le cose interessanti che succedono a seconda dei valori di umidità relativa:

- Da circa il 70% di umidità si formano le muffe

- Al 100% di umidità il vapore acqueo condensa trasformandosi in goccioline

Attenzione ad un aspetto fondamentale: noi stiamo parlando di umidità dell’aria, però l’umidità si trova anche sulle superfici della casa e anche all’interno degli elementi edilizi. Ad esempio se l’aria interna è a 20° e l’umidità relativa è al 60%, nel caso in cui una delle pareti sia molto più fredda (una parete esterna non isolata ad esempio), l’umidità relativa sulla sua superficie sale improvvisamente, creando potenzialmente le condizioni ideali per il proliferare delle muffe.

Ecco che, modificando un solo parametro (la temperatura della parete) potremmo risolvere il problema delle muffe.

Approfondiremo a breve questo aspetto, ora spendiamo qualche parola sugli effetti dell’umidità.

Le conseguenze dell’umidità negli edifici: muffa, condensa e degradi

L’umidità può essere presente nell’aria tanto quanto all’interno dei componenti edilizi. Sotto determinati valori non è nociva ed anzi è essenziale. Sopra determinati valori non porta solo alla proliferazione delle muffe ma attiva processi di degrado dei materiali. Processi che subiscono un’accellerazione quando l’umidità supera il punto di rugiada, quindi condensa e diventa acqua.

Senza avere la pretesa di essere esaustivi, di seguito un elenco delle principali conseguenze della presenza di umidità (e acqua) nei componenti edilizi:

- Impregnazione (materiali porosi e/o isolanti)

- Abrasione, dissoluzione e/o dilavamento (materiali porosi, intonaci, pitturazioni)

- Fratturazione, anche per pressioni idrostatiche (calcestruzzi, pietre, laterizi, pavimentazioni)

- Corrosione (metalli)

- Riduzione delle caratteristiche meccaniche (resistenza)

- Riduzione della capacità isolante

- Degrado dovuto all’azione di agenti biologici (muffe, alghe, piante, etc.)

Le condizioni che favoriscono le muffe

Le muffe sono dei funghi che non hanno bisogno di luce diretta per vivere e moltiplicarsi. In natura ve ne sono decine di migliaia, però all’interno degli edifici quelle maggiormente infestanti sono solo cinque:

- Alternaria

- Aspergillus

- Cladosporium

- Penicillum

- Stachybotrys chartarum

Nell’aria sono sempre presenti grandi quantità di spore, cioè le cellule da cui si riproducono le muffe. Mediamente è possibile trovarne qualche decina di migliaia in ogni metro cubo d’aria.

La trasformazione da spora a muffa avviene grazie all’umidità. In particolare la maggior parte delle muffe si sviluppa quando l’umidità supera l’80% (sebbene già al 70% comincino a svilupparsi).

Però per svilupparsi hanno bisogno di un’altra cosa: del cibo (possibilmente cellulosa). Cibo che si trova sulle superfici degli ambienti: muri solai, pavimenti.

Detto che ad umidità relativa elevata corrisponde la proliferazione delle muffe, tenendo basso tale valore si scongiura la formazione di muffe.

La condensa: superficiale o interstiziale

Quando l’umidità relativa raggiunge il 100% (temperatura di rugiada) abbiamo detto che il vapore acqueo condensa in piccole goccioline (effetto nebbia).

All’interno degli ambienti domestici raramente l’umidità relativa è tanto elevata da condensare.

Prendiamo una condizione invernale, facendo un bilancio avremo che l’umidità specifica dentro una casa è pari all’umidità esterna + gli apporti interni (dati dalle persone e dalle loro attività). Però abbiamo anche che la temperatura interna è più alta di quella esterna (molto più alta), quindi l’umidità relativa è minore (rivedi il paragrafo in cui ne abbiamo parlato). Così se all’esterno ci può essere la nebbia (acqua condensata), dentro casa no.

Però ci sono delle aree in cui tutte queste ipotesi possono venire a cadere: cioè dove sono presenti superfici molto fredde (come le pareti perimetrali di cui parlavamo poco fa in relazione alle muffe). Lì l’umidità può salire fino al 100% dando origine alla condensa. Sono i casi, ad esempio, di pareti non isolate o dove ci sono i ponti termici (un materiale freddo, tipo il cemento armato) che “collegano” (come un ponte) l’ambiente esterno e quello interno senza nessuna protezione (intonaco e pittura classici non sono protezioni…)

Ma la condensa non può verificarsi solo sulle superfici interne che delimitano gli ambienti: potremmo trovarla anche all’interno dei componenti edilizi. Infatti questi componenti assorbono umidità (come tutti i materiali sufficientemente porosi) e la temperatura di rugiada può essere raggiunta al loro interno e non in superficie.

Ecco che esistono due diverse condense: superficiale ed interstiziale (cioè interna).

Questo fenomeno porta ad una caratteristica tipica delle strutture edilizie, cioè durante la stagione invernale si riempiono di umidità che cedono durante la stagione estiva. Il fenomeno è comunemente detto traspirazione e per non creare problemi, tutta l’acqua accumulata durante l’inverno (stagione umida) deve essere espulsa durante l’estate (stagione secca). Altrimenti i muri rimangono bagnati e diventano insalubri.

Come risolvere definitivamente i problemi legati all’umidità

A questo punto sappiamo tutto sull’umidità, su quali sono i parametri che la regolano e su quali sono le conseguenze principali. Vediamo ora come risolvere questi problemi.

Le casistiche sono veramente infinite, quindi trattarle tutte non è possibile, però ci possiamo concentrare sulle più frequenti:

- Formazione di muffe in porzioni localizzate degli ambienti

- Formazioni di muffe diffuse su una parete o su un solaio

- Formazione di efflorescenze

- Formazione di condensa sugli infissi

Muffe localizzate

Quando parliamo di muffe localizzate intendiamo situazioni come quelle che puoi vedere nella foto qui sotto:

Queste sono le classiche muffe che si formano in corrispondenza di travi e pilastri in calcestruzzo, quando queste strutture non sono isolate e il resto della muratura sì (o anche no…).

Siamo cioè in presenza di un ponte termico, l’esempio che abbiamo già fatto poco fa: una zona dell’involucro molto più fredda del resto e che ha la tendenza a far passare molto più facilmente il freddo.

Quindi: aria esterna fredda che mantiene freddo il pilastro o la trave per tutto lo suo spessore, aria interna calda con umidità relativa più bassa, quando l’aria va a contatto con l’elemento strutturale freddo aumenta l’umidità relativa e si formano le condizioni per il proliferare delle muffe.

Come risolvere questa situazione?

Il metodo più semplice sarebbe fare in modo che l’elemento freddo non sia più freddo: cioè isolarlo. A questo scopo la soluzione migliore è il cappotto termico che isola dall’esterno tutti gli elementi dell’involucro edilizio in modo uniforme.

Soluzione alternativa, sempre in ambito isolamento, potrebbe essere il cappotto interno, cioè mettere l’isolante dal lato interno. Questa soluzione però va verificata attentamente perché rischierebbe di creare le condizioni per la formazione della condensa proprio tra l’isolante e il pilastro.

Si possono anche usare delle pitture che vengono definite “termoisolanti”. Alcune di queste pitture millantano di sostituire i classici isolanti con pochi millimetri di spessore, naturalmente non è vero, però consentono di mantenere le temperature superficiali interne più alte, quindi una chanche gliela si potrebbe dare.

Nella prima parte dell’articolo abbiamo visto che l’umidità relativa può essere diminuita anche riducendo l’umidità specifica, cioè quella realmente presente nell’aria. Quindi un’altra modalità di intervento potrebbe essere utilizzare un deumidifcatore. Chiaramente c’è da tenere in considerazione che viene deumidificata l’aria e che aria troppo secca non fa bene all’uomo. La percentuale di umidità ideale per l’uomo è compresa tra 40% e 60%.

Muffe diffuse

Quando parliamo di muffe diffuse ci riferiamo ad una situazione tipo questa:

In questi casi bisogna come prima cosa capire di fronte a che tipo di parete ci troviamo: se è una muratura esterna portante (strutturale) oppure totalmente in pietra (non solo un rivestimento) o similare, il problema potrebbe essere molto simile al precedente.

Però di solito queste situazioni si trovano anche nelle pareti interne o in pareti isolate. Non sono poi così rare anche in edifici con i cappotti termici e infissi di ultima generazione, che in pratica sigillano la casa.

In questi casi il problema è l’umidità interna eccessivamente elevata. E questa cosa di solito succede perchè non ci sono sufficienti ricambi d’aria che consentono di abbassare l’umidità relativa. Infatti abbiamo detto che l’umidità specifica interna è sempre maggiore di quella esterna a causa degli apporti dati dalle attività umane, quindi facendo entrare aria esterna automaticamente si abbassa la quantità di umidità specifica.

Detto che aprire le finestre è sempre un bene dal punto di vista dell’umidità c’è da evidenziare che questa cosa comporta due problemi:

- La temperatura interna diminuisce

- Diminuendo la temperatura aumenta l’umidità relativa

In merito a questo secondo punto siamo un po’ più chiari: sappiamo, perché l’abbiamo detto all’inizio dell’articolo, che se diminuisce la temperatura, dimiuisce l’umidità di saturazione e di conseguenza sale quella relativa che è legata anche all’umidità specifica. Chiaramente aprendo le finestre diminuisce l’umidità specifica, quindi in senso assoluto dimiuisce anche l’umidità relativa. Che però se non ci fosse l’abbassamento di temperatura potrebbe essere ancora più bassa.

Tutto questo discorso per dire cosa? Che invece di aprire le finestre sarebbe meglio installare una ventilazione meccanica controllata (VMC) che immette aria dall’esterno, controllata e filtrata, e che è in grado di recuperare parte del calore dell’aria umida che viene estratta dall’ambiente (molto in realtà: fino al 90%).

Formazione di efflorescenze

Questo problema è moto sentito nei piani terra degli edifici appoggiati direttamente sul terreno (no piani interrati) ed è più legato alla presenza di umidità satura (acqua) che di umidità insatura.

In sostanza le efflorescenze sono dei cristalli bianchi composti di solito al 95% da cloruri, solfati e nitrati, quasi sempre portati da una risalita dal terreno umido. Quest’acqua presente nei muri, entrando ad un certo punto a contatto con l’ambiente interno, evapora. I sali invece non evaporano e con il tempo si cristallizzano.

Tali formazioni non sono considerate dannose, nè per la salute umana nè per le strutture. Sono solo brutte esteticamente. Però c’è un caso in cui possono causare problemi.

L’evaporazione dell’acqua solitamente avviene in superficie e la formazione dei sali è determinata da vari parametri (bene o male quelli di cui abbiamo parlato per l’umidità: principalmente temperatura e umidità relativa).

Però questi parametri possono influenzare anche gli strati interni della muratura portando l’evaporazione e la formazione dei sali in posizioni più interne. In questo caso parliamo di sub-efflorescenze, che si formano nei primi 15-20 mm sotto la superficie (lo strato di intonaco di solito). Queste efflorescenze accumulandosi provocano il distacco delle parti più superficiali della muratura.

Il motivo per cui si formano ai piani terra è che l’acqua risale nella muratura per contatto, e oltre una certa altezza non riesce ad arrivare.

Penso sia abbastanza chiaro che la soluzione ottimale per evitare queste efflorescenze sia evitare che l’acqua penetri nelle murature. Ma come fare? Bisognerebbe inserire una guaina sotto la fondazione del muro, operazione complessa e costosa (e spesso inattuabile).

Soluzione alternativa è tagliare le murature alla base e inserire un foglio di barriera al vapore. Ma così facendo il problema potrebbe essere semplicemente trasferito ai pavimenti.

Quindi è un problema di difficile risoluzione. Attualmente l’unico rimedio è estrarre le sub-efflorescenze con un impacco bio-estrattore mangiasali, costituito da materiali inerti (argilla e polpa di cellulosa) imbevuti con acqua e/o solventi. Chiaramente non è una soluzione di lunghissima durata.

Formazione di condensa sugli infissi

Questo è un altro problema più diffuso di quello che si può pensare. Abbiamo parlato di condensa ma si tratta sia di condensa che di muffe. E il posto dove si forma questo fenomeno di solito è tutto intorno all’infisso, come puoi vedere nella foto qui sotto:

In realtà stiamo parlando di una casistica molto simile alla prima che abbiamo visto: infatti la causa è un ponte termico. La trattiamo separatamente perché è particolare.

Infatti le cause di questo ponte termico possono essere svariate, ma la principale è l’abitudine, in voga fino a non molto tempo fa, di realizzare i controtelai degli infissi in metallo.

Il controtelaio è quella parte dell’infisso che viene inserita dentro la muratura e che riquadra perfettamente lo spazio per installare la finestra.

Il controtelaio giusto deve essere di materiale termoisolante, il più utilizzato è il legno, ma anche il PVC va bene. Il ferro no! Nonostante molte persone ancora oggi sostengano che è l’unico modo per poter installare infissi in modo preciso.

La realtà è che il controtelaio di ferro rende la vita più facile all’installatore ma crea problemi a te…il ponte termico!

La soluzione l’abbiamo già detta: installare controtelai in legno, possibilimente collegati allo strato isolante della muratura.

Le soluzioni “miracolose” che non risolvono nulla

In questi paragrafi abbiamo capito che i principali problemi dati dall’umidità sono il degrado dei componenti edilizi e la formazione di muffe.

Abbiamo anche visto quali sono le principali soluzioni possibili e abbiamo anche visto che raramente sono economiche.

C’è però un fiorire di soluzioni a basso costo (non recenti…sono in circolazione da molti anni) che promettono di risolvere questa tipologia di problemi, in particolare quello delle muffe. Mi riferisco a prodotti a base di bicarbonato, aceto o candeggina per rimuovere la muffa dalle pareti, e pitture a base di biocidi.

Sono tutte soluzioni inefficaci a lungo termine e potrebbero addirittura peggiorare la situazione.

Rimuovere la muffa con prodotti chimici

Quando si presenta la muffa in casa spesso la soluzione più rapida è rimuoverla utilizzando prodotti a base di aceto, bicarbonato o candeggina. Vi sono prodotti già pronti in vendita ma è anche possibile creare prodotti fai da te, in fondo si tratta di cose facilmente reperibili in qualsiasi supermercato.

Il procedimento è semplice: si spruzzano le pareti dove è presente la muffa con questi prodotti e poi si gratta via tutto con una spazzola o una spugnetta.

Spesso viene utilizzato anche come intervento preliminare alla pitturazione con prodotti contenenti biocidi (ne parliamo nel prossimo paragrafo).

Ma il risultato di questa pratica è diffondere nell’aria le muffe con un duplice risultato: le respiriamo e rischiano di espandersi anche in aree della casa dove prima non c’erano. E naturalmente dove le abbiamo tolte torneranno perché il problema non è stato risolto alla radice.

Utilizzare pitture con biocidi

Ci sono molte pitture antimuffa in commercio: si tratta solitamente di idropitture (quindi a base di acqua, ne abbiamo parlato in questo articolo) a cui sono stati aggiunti dei biocidi, cioè sostanze in grado di uccidere organismi indesiderati come come batteri, alghe, insetti, acari, parassiti animali o vegetali, roditori, etc.

Non approfondiamo ulteriormente la questione biocidi (ci sono valanghe di articoli in merito, a partire da wikipedia per continuare con il sito del ministero della salute e altri ancora). Quello che però è importante sottolineare è la limitata efficacia temporale di queste soluzioni.

Infatti i biocidi sono composti da microorganismi attivi, che si trovano all’interno delle pitture in quantità limitata e che non vivono in eterno. Questo significa che danno una protezione efficace dalle muffe per periodi che vanno da qualche mese a qualche anno, ma poi la loro efficacia finisce e le muffe tornano.

Si potrebbe anche pensare di poter convivere con la necessità di ridipingere casa ogni pochi anni, il problema è che le condizioni in cui si formano le muffe non sono salutari per l’uomo. Ad esempio significa che l’umidità in casa è elevata, quando abbiamo detto che le condizioni ideali sono un’umidità compresa trail 40% e il 60%.

Ma è acclarato anche come le muffe siano pericolose per la salute umana, soprattutto per le sostanze che emettono quando muoiono, dette micotossine. Le principali problematiche causate dall’inalazione delle micotossine delle muffe sono allergie, irritazione e infezioni.

Quindi le pitture battericide possono essere considerate solo una soluzione temporanea ma non definitiva.

Umidità: un problema da risolvere alla radice

Secondo degli studi dell’ONS ormai consolidati da tempo, l’umidità all’interno degli infatti provoca il deterioramento dei materiali e peggiora la qualità dell’aria. Quindi, anche per la salute umana, è essenziale mantenere l’umidità interna all’interno del range che abbiamo definito poco fa.

Le soluzioni tampone che abbiamo visto nell’ultimo paragrafo, sebbene siano a basso costo, non sono mai efficaci. L’unica modalità operativa efficace è:

- Analisi delle problematiche

- Individuazione delle cause

- Messa a punto delle soluzioni alternative per eliminare le cause

- Scelta e messa in pratica della soluzione migliore valutata da un punto di vista di costi/benefici